иҝ‘ж—ҘпјҢдёӯ科йҷўиӢҸе·һзәізұіжүҖйӮёжұҹж¶ӣеӣўйҳҹдёҺдҪҗжІ»дәҡзҗҶе·ҘеӯҰйҷўChing-ping Wongж•ҷжҺҲеҗҲдҪңи®ҫ计并еҲ¶еӨҮдәҶй”ҢжҺәжқӮж°§еҢ–й“ңзәізұізәҝпјҲZn-CuOпјүдёүз»ҙйҳөеҲ—з»“жһ„пјҢдёәз”өеҢ–еӯҰжҙ»жҖ§зү©иҙЁMnO2жҸҗдҫӣеҜјз”өж”Ҝжһ¶пјҢиҺ·еҫ—й«ҳиҙҹиҪҪзҡ„MnO2зәізұізүҮжқҗж–ҷгҖӮе°Ҷз”ҹй•ҝеңЁй“ңзәҝиЎЁйқўзҡ„Zn-CuO@MnO2жқҗж–ҷз”ЁдәҺеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°зәӨз»ҙзҠ¶и¶…зә§з”өе®№еҷЁжӯЈжһҒжқҗж–ҷпјҢиҺ·еҫ—дәҶй«ҳзҡ„жҜ”е®№йҮҸеҸҠе®Ҫзҡ„е·ҘдҪңз”өеҺӢзӘ—еҸЈгҖӮ

з ”з©¶иғҢжҷҜ

иҝ‘дәҢеҚҒе№ҙжқҘ, дҫҝжҗәејҸеҸҜз©ҝжҲҙз”өеӯҗи®ҫеӨҮиҝ…зҢӣеҸ‘еұ•, дёӯеӣҪгҖҒзҫҺеӣҪгҖҒж—Ҙжң¬гҖҒ欧зӣҹжҲҗе‘ҳеӣҪзӯүеқҮе°ҶеҸ‘еұ•еҸҜз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮеҲ—дёәеӣҪ家йҮҚеӨ§жҲҳз•Ҙд№ӢдёҖгҖӮ

иҝҷзұ»дә§е“Ғзҡ„常规зӣ®ж ҮдёәеҸҜзӣҙжҺҘз©ҝжҲҙжҲ–иҙҙйҷ„еңЁдәәдҪ“дёҠпјӣеҗҢж—¶, дёҺеҸҜз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮзӣёеҢ№й…Қзҡ„з”өжәҗзі»з»ҹеҲҷйңҖе…·еӨҮе°Ҹе°әеҜёгҖҒжҹ”йҹ§жҖ§е’ҢиүҜеҘҪзҡ„дәәдҪ“иЎЁйқўйҖӮеә”жҖ§зӯүзү№еҫҒпјҢд»Ҙж»Ўи¶іеҹәжң¬зҡ„иҲ’йҖӮжҖ§е’Ңеҝ…иҰҒзҡ„ејәеәҰгҖӮеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°зәӨз»ҙзҠ¶еҷЁд»¶*е…·жңүдҪ“з§Ҝе°ҸгҖҒдҫҝжҗәгҖҒе·ҘдҪңзӘ—еҸЈеӨ§зӯүдјҳеҠҝпјҢиў«и®ӨдёәеңЁжңӘжқҘжҹ”жҖ§еҸҜз©ҝжҲҙеҸҠеҫ®еһӢзҡ„з”өеӯҗеҷЁд»¶йўҶеҹҹе…·жңүе№ҝйҳ”зҡ„еә”з”ЁеүҚжҷҜгҖӮ

然иҖҢзӣ®еүҚеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°зәӨз»ҙеҷЁд»¶д»Қ然еӯҳеңЁиғҪйҮҸеҜҶеәҰдҪҺпјҢз”өжһҒжқҗж–ҷеҸҠз»“жһ„и®ҫи®Ўзҡ„еұҖйҷҗжҖ§зӯүй—®йўҳйҷҗеҲ¶е…¶иҝӣдёҖжӯҘеә”з”ЁгҖӮдәҢж°§еҢ–й”°з”ұдәҺе…¶й«ҳзҡ„зҗҶи®әе®№йҮҸгҖҒдҪҺжҲҗжң¬гҖҒдҪҺжҜ’жҖ§е’ҢзҺҜеўғеҸӢеҘҪзӯүзү№жҖ§иў«и®ӨдёәжҳҜдјҳејӮзҡ„з”өеҢ–еӯҰжҙ»жҖ§жқҗж–ҷгҖӮ然иҖҢдәҢж°§еҢ–й”°жқҗж–ҷдҪҺзҡ„еҜјз”өжҖ§е’Ңжҳ“дәҺеӣўиҒҡзҡ„й—®йўҳеҜјиҮҙдәҶе…¶жңүйҷҗзҡ„жҜ”е®№йҮҸе’ҢеҠҹзҺҮеҜҶеәҰгҖӮ

дёәдәҶи§ЈеҶід»ҘдёҠй—®йўҳпјҢдёӯ科йҷўиӢҸе·һзәізұіжүҖжқҺжё…ж–Үз ”з©¶е‘ҳеӣўйҳҹдёҺдҪҗжІ»дәҡзҗҶе·ҘеӯҰйҷўChing-ping Wongж•ҷжҺҲеӣўйҳҹеҗҲдҪңи®ҫ计并еҲ¶еӨҮдәҶZn-CuO@MnO2зәізұізәҝйҳөеҲ—з”өжһҒгҖӮ并дҪҝз”ЁZn0.11CuO@MnO2дҪңдёәж ё-еЈіз»“жһ„зҡ„ж ёз”өжһҒжӯЈжһҒпјҢз”ҹй•ҝеңЁзўізәізұіз®Ўи–„иҶңдёҠзҡ„VNзәізұізәҝйҳөеҲ—дҪңдёәиҙҹжһҒеҢ…иҰҶеңЁж ёз”өжһҒиЎЁйқўз»„иЈ…еҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁгҖӮ

зӣёе…іжҲҗжһңд»ҘвҖңAtomic Modulation 3D Conductive Frameworks Boosts Performance of MnO2 for Coaxial Fiber-Shaped SupercapacitorsвҖқдёәйўҳеҸ‘иЎЁеңЁжңҹеҲҠгҖҠNano-Micro LettersгҖӢгҖӮи®әж–Ү第дёҖдҪңиҖ…дёәиӢҸе·һзәізұіжүҖеҠ©зҗҶз ”з©¶е‘ҳзҺӢжҷ“еЁңеҚҡеЈ«пјҢйҖҡи®ҜдҪңиҖ…дёәзәізұіжүҖзҡ„йӮёжұҹж¶ӣз ”з©¶е‘ҳе’ҢжқҺжё…ж–Үз ”з©¶е‘ҳд»ҘеҸҠдҪҗжІ»дәҡзҗҶе·ҘеӯҰйҷўзҡ„Ching-ping Wongж•ҷжҺҲгҖӮ

*зәӨз»ҙзҠ¶еҷЁд»¶пјҡзәӨз»ҙзҠ¶еҷЁд»¶пјҲжҲ–з§°зәӨз»ҙеһӢеҷЁд»¶пјүжҢҮйҖҡиҝҮжқҗж–ҷеӯҰе·ҘиүәеңЁз”өжұ гҖҒе…үз”өгҖҒдј ж„ҹеҷЁзӯүеҺҹ件дёҠе®һзҺ°зәӨз»ҙеҪўжҖҒзҡ„е…ғеҷЁд»¶пјҲеҗҺз»ӯзӨәж„ҸеӣҫдёҠеҸҜжё…жҘҡзңӢеҮәе…¶еҪўжҖҒзү№зӮ№пјүпјҢдёҺеқ—зҠ¶е’Ңи–„иҶңеҷЁд»¶зӣёжҜ”пјҢзәӨз»ҙзҠ¶з”өеӯҗеҷЁд»¶еҸҜд»Ҙзҙ§зІҳеңЁдёҚ规еҲҷеҹәеә•дёҠгҖҒеҸҜйҖӮеә”жүӯжӣІе’ҢжӢүдјёзӯүеӨҚжқӮеҪўеҸҳгҖҒйҖҸж°”еҜјж№ҝзӯүзӢ¬зү№жҖ§иғҪгҖӮ

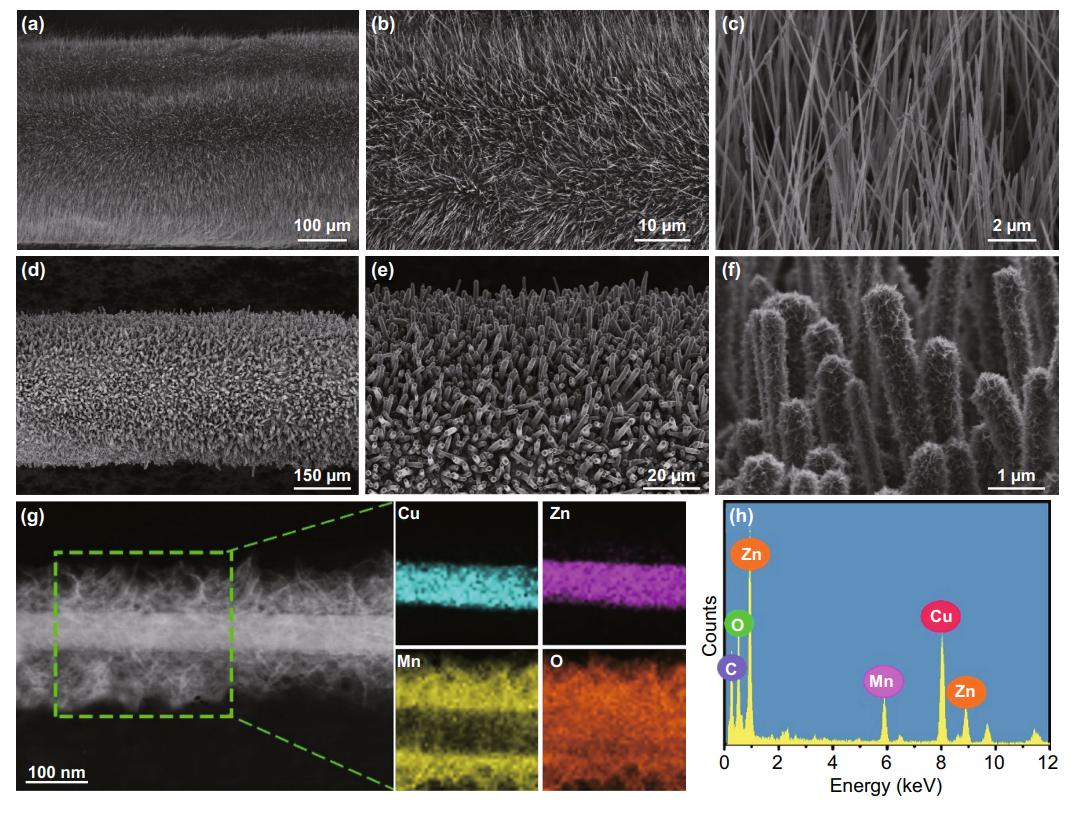

еҲ¶еӨҮж–№жі•

еңЁеҲ¶еӨҮж–№жі•дёҠпјҢеӣўйҳҹйҮҮз”ЁдёҖжӯҘжі•еңЁй“ңзәҝиЎЁйқўе®һзҺ°Zn-CuOзәізұізәҝзҡ„еҺҹдҪҚз”ҹй•ҝпјҢдёәMnO2жҸҗдҫӣеҜјз”өж”Ҝжһ¶е’ҢжІүз§Ҝеҹәеә•пјӣZnжҺәжқӮиҝӣе…ҘCuOжҷ¶ж јжҸҗй«ҳдәҶCuOзҡ„еҜјз”өжҖ§пјҢж”№иҝӣдәҶMnO2зәізұізүҮеңЁз”өеҢ–еӯҰеҸҚеә”иҝҮзЁӢдёӯдёҺеҜјз”өеҹәеә•д№Ӣй—ҙжңүж•Ҳзҡ„з”өеӯҗдј иҫ“гҖӮеҗҢж—¶пјҢдёҺе…¶д»–еҜјз”өж”Ҝжһ¶жҜ”иҫғпјҢZn-CuOзәізұізәҝд№ҹдёәеӨҚеҗҲз”өжһҒиҙЎзҢ®дәҶйғЁеҲҶе®№йҮҸгҖӮйҖҡиҝҮжҺәжқӮдёҚеҗҢеҗ«йҮҸзҡ„ZnпјҢжңҖеҗҺиҺ·еҫ—еҜјз”өжҖ§е’ҢжҜ”е®№йҮҸжңҖдҪізҡ„Zn0.11CuOзәізұізәҝжқҗж–ҷгҖӮе®ғиғҪеӨҹиҙҹиҪҪMnO2зҡ„иҙЁйҮҸй«ҳиҫҫ12.4 mg/cm2пјҢдҪҝеҫ—з”өжһҒд№ҹиҺ·еҫ—дәҶй«ҳзҡ„йқўз§ҜжҜ”е®№йҮҸпјҲ4.26 F/cm2пјүгҖӮ

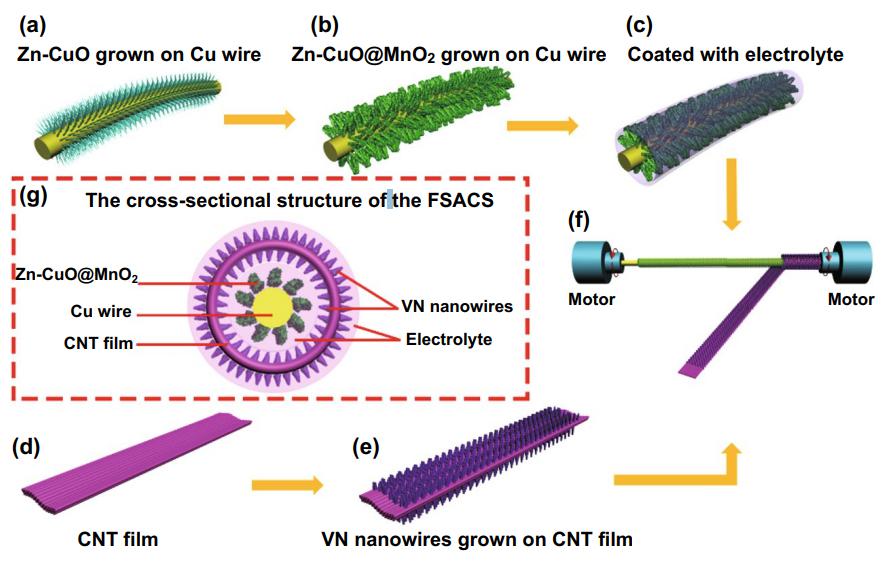

еӣҫ(a-f)дёәеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁеҲ¶еӨҮзӨәж„ҸжөҒзЁӢпјӣ

еӣҫ(g)дёәеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁжҲӘйқўзӨәж„ҸжөҒзЁӢгҖӮ

еҪўиІҢи§ӮеҜҹдёҺжөӢиҜ•

еӣўйҳҹеҲ¶еӨҮеҫ—еҲ°зҡ„еҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°еҷЁд»¶зҡ„е·ҘдҪңз”өеҺӢиғҪеӨҹиҫҫеҲ°1.8 VпјҢжҜ”е®№йҮҸдёә296.6 mF/cm2пјҢиғҪйҮҸеҜҶеәҰдёә133.5 mWh/cm2пјҲеҠҹзҺҮеҜҶеәҰдёә0.9 mW/cm2)гҖӮеҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢдёҺе…¶д»–еҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁжҜ”иҫғпјҢжң¬е·ҘдҪңдёӯеҲ¶еӨҮзҡ„еҷЁд»¶зҡ„иғҪйҮҸеҜҶеәҰе’ҢеҠҹзҺҮеҜҶеәҰжҳҺжҳҫдјҳдәҺе…¶д»–еҗҢзұ»еҷЁд»¶гҖӮ

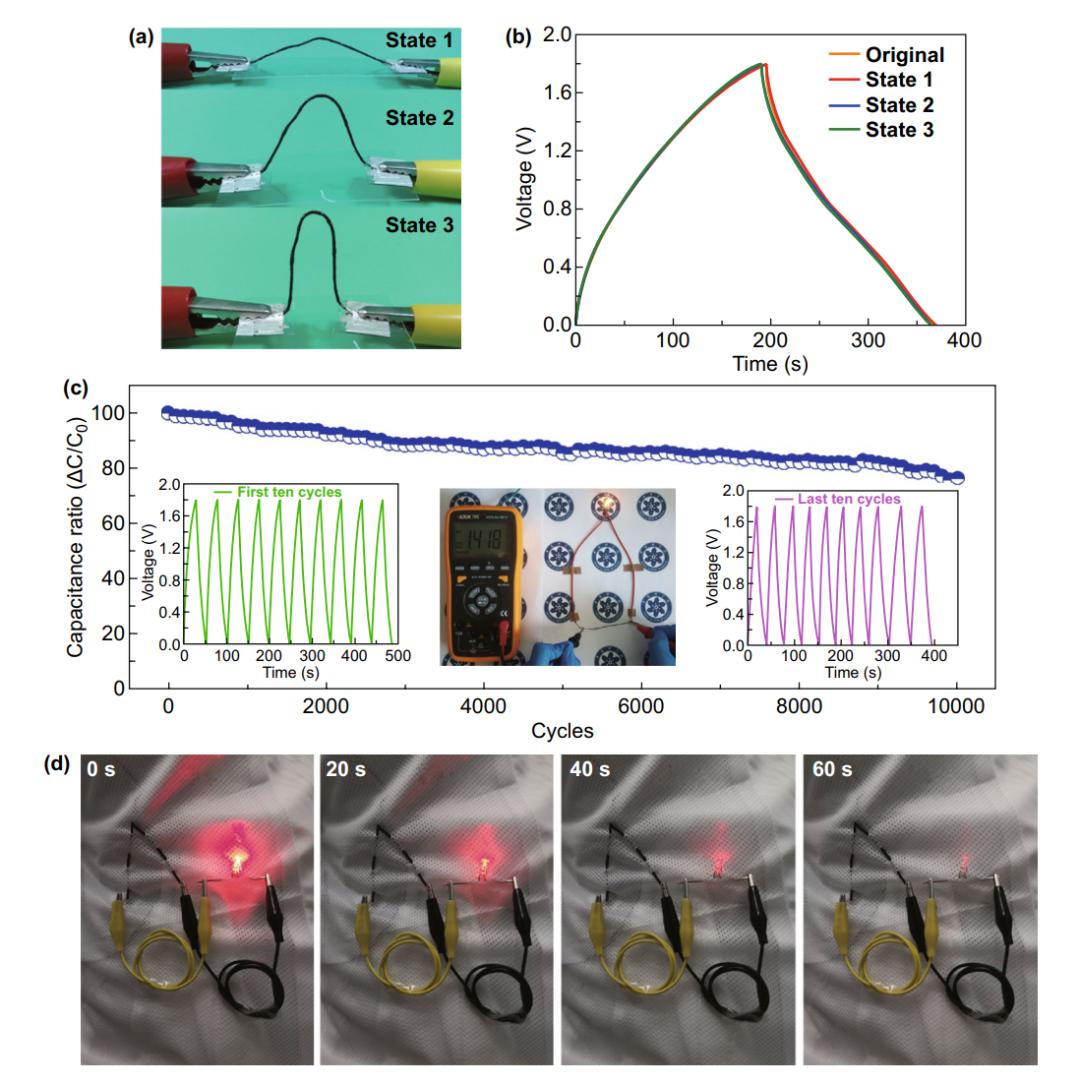

дёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘйӘҢиҜҒе…¶еңЁеҸҜз©ҝжҲҙжҹ”жҖ§еҷЁд»¶йўҶеҹҹзҡ„еә”з”ЁпјҢз ”з©¶еӣўйҳҹеҗҢж ·иҖғеҜҹдәҶеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁеңЁдёҚеҗҢејҜжӣІжқЎд»¶дёӢзҡ„з”өеҢ–еӯҰзЁіе®ҡжҖ§гҖӮз»“жһңжҳҫзӨәеңЁдёҚеҗҢзҡ„ејҜжӣІжқЎд»¶дёӢпјҢеҷЁд»¶е……ж”ҫз”өжӣІзәҝжІЎжңүжҳҺжҳҫеҸҳеҢ–пјҢиҜҙжҳҺе…¶еңЁеӨ–еҠӣеҪўеҸҳзҠ¶жҖҒдёӢпјҢе…·жңүиҫғеҘҪзҡ„з”өеҢ–еӯҰзЁіе®ҡжҖ§еҸҠеҫӘзҺҜзЁіе®ҡжҖ§гҖӮеҗҢж—¶иҝҷз§ҚеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁд№ҹиғҪзӮ№дә®дёҖдёӘ2Vзҡ„LEDе°ҸзҒҜ泡并иғҪз»ҙжҢҒ60з§’гҖӮ

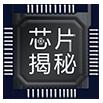

еӣҫ(a-f)пјҡCuOзәізұізәҝйҳөеҲ—пјҲa-cпјүеҸҠMnO2зәізұізәҝйҳөеҲ—пјҲd-fпјүSEMеҪўиІҢеғҸпјӣ

еӣҫ(g)пјҡZn-CuO@MnO2ж ё-еЈіз»“жһ„зәізұізәҝйҳөеҲ—з”өжһҒзҡ„TEMеҪўиІҢеғҸеҸҠеӣӣз§Қе…ғзҙ зҡ„Xе°„зәҝе…ғзҙ жҳ е°„еғҸпјӣ

еӣҫ(h)пјҡZn-CuO@MnO2зҡ„Xе°„зәҝиҚ§е…үи°ұгҖӮ

еӣҫ(aгҖҒb)пјҡеӣӣз§ҚZn-CuO@MnO2жқҗж–ҷзҡ„з”өжһҒз”өеҢ–еӯҰе……ж”ҫз”өжӣІзәҝеҸҠжҜ”е®№йҮҸдёҺеҺӢйҷҚеӣҫпјӣ

еӣҫ(c)пјҡMnO2иҙҹиҪҪйҮҸдёҺжІүз§Ҝж—¶й—ҙзҡ„е…ізі»пјӣ

еӣҫ(dгҖҒe)пјҡз”өжһҒеңЁдёҚеҗҢMnO2иҙҹиҪҪйҮҸж—¶йқўз§Ҝе’ҢиҙЁйҮҸжҜ”е®№йҮҸзҡ„е…ізі»;

еӣҫ(f)пјҡZn0.11CuO@MnO2з”өжһҒеҫӘзҺҜзЁіе®ҡжҖ§жөӢиҜ•гҖӮ

еӣҫ(a):еҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁеңЁдёҚеҗҢејҜжӣІзҠ¶жҖҒдёӢзҡ„е…үеӯҰеӣҫзүҮпјӣ

еӣҫ(b)пјҡеңЁ1-3ејҜжӣІзҠ¶жҖҒдёӢпјҢеҗҢиҪҙйқһеҜ№з§°и¶…зә§з”өе®№еҷЁзҡ„е……ж”ҫз”өжӣІзәҝпјӣ

еӣҫ(c)пјҡеңЁ90еәҰејҜжӣІзҠ¶жҖҒдёӢпјҢеҷЁд»¶зҡ„е……ж”ҫз”өеҫӘзҺҜжөӢиҜ•пјӣ

еӣҫ(d)пјҡ60з§’иҝҮзЁӢдёӯпјҢLEDзҒҜжіЎйҖҗжёҗзҶ„зҒӯгҖӮ

еүҚжҷҜеұ•жңӣ

жң¬йЎ№е·ҘдҪңдёӯзҡ„й«ҳжҖ§иғҪзәӨз»ҙзҠ¶еӮЁиғҪеҷЁд»¶, жңүж•ҲжӢ“еұ•дәҶеҗ„зұ»жҹ”жҖ§зәӨз»ҙз”өеҢ–еӯҰеӮЁиғҪеҷЁд»¶, дёҖдәӣеҲқжӯҘзҡ„еә”з”ЁжөӢиҜ•еұ•зӨәдәҶзәӨз»ҙзҠ¶еӮЁиғҪеҷЁд»¶еңЁжҹ”жҖ§еҸҜз©ҝжҲҙйўҶеҹҹзҡ„еҸ‘еұ•зҡ„иҝӣдёҖжӯҘеҸҜиғҪжҖ§гҖӮеҪ“然пјҢе®һзҺ°зәӨз»ҙеҷЁд»¶зҡ„жһ„е»ә, еңЁе·ҘзЁӢжҠҖжңҜдёҠдҫқ然еӯҳеңЁдёҖдәӣйҡҫйўҳгҖӮжңҹеҫ…жӣҙиҝӣдёҖжӯҘзҡ„з ”з©¶иғҪе°ҶжҲҗжһңж”ҫеӨ§е№¶е®һзҺ°е…¶еңЁеҸҜз©ҝжҲҙе’Ңз”ҹзү©еҢ»еӯҰз”өеӯҗйўҶеҹҹзҡ„еә”з”ЁгҖӮзӣёдҝЎзәӨз»ҙзҠ¶еӮЁиғҪеҷЁд»¶е°ҶжҲҗдёәиғҪжәҗгҖҒеҢ–еӯҰгҖҒзү©зҗҶгҖҒжқҗж–ҷ科еӯҰгҖҒз”ҹзү©еҢ»еӯҰе’Ңе·ҘзЁӢзӯүеҗ„йўҶеҹҹзҡ„дё»жөҒж–№еҗ‘гҖӮ

еӣўйҳҹз®Җд»Ӣ

йӮёжұҹж¶ӣзҺ°дёәдёӯеӣҪ科еӯҰйҷўиӢҸе·һзәізұіжүҖз ”з©¶е‘ҳгҖҒеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲпјҢд»ҺдәӢзәізұізўіжқҗж–ҷз ”з©¶гҖӮеҸ‘жҳҺдәҶзўізәізұіз®ЎзәӨз»ҙзһ¬ж—¶е…ұд»·й”®еҗҲжҠҖжңҜпјҢи§ЈеҶідәҶй•ҝжңҹеӯҳеңЁзҡ„з®Ўй—ҙ滑移дёҘйҮҚзҡ„й—®йўҳпјҢеӨ§е№…еәҰең°жҸҗеҚҮдәҶзәӨз»ҙзҡ„еҠӣеӯҰжҖ§иғҪеҸҠжһҒз«ҜзҺҜеўғиҖҗеҸ—жҖ§гҖӮиҺ·еҫ—дёӯ科йҷўдәәжүҚгҖҒзңҒеҸҢеҲӣгҖҒзңҒ333е·ҘзЁӢгҖҒйҮ‘йёЎж№–дәәжүҚзӯүж”ҜжҢҒпјҢд»»д№қдёүеӯҰзӨҫиӢҸе·һйқ’е·Ҙ委委е‘ҳгҖҒжүҖеӯҰдҪҚдјҡ委е‘ҳгҖҒ第дёҖеұҠдёӯеӣҪеӨҚеҗҲжқҗж–ҷеӯҰдјҡжҷәиғҪеӨҚеҗҲжқҗж–ҷдё“дёҡ委е‘ҳдјҡ委е‘ҳзӯүгҖӮзӣ®еүҚжүҝжӢ…еӣҪ家иҮӘ然科еӯҰеҹәйҮ‘гҖҒдёӯ科йҷўйЎ№зӣ®зӯүйЎ№зӣ®пјҢе·ІеңЁScience, Adv. Mater., ACS Nano, SmallзӯүжңҹеҲҠдёҠеҸ‘иЎЁи®әж–Ү40дҪҷзҜҮпјҢз”іиҜ·еҚҒдҪҷйЎ№дё“еҲ©гҖӮ

и®әж–Үе…Ёж–Үй“ҫжҺҘпјҡ

https://doi.org/10.1007/s40820-020-00529-8

еҫҖжңҹй“ҫжҺҘ

| |||

| |||

| |||

|

е…іжіЁжӣҙеӨҡж Ҹзӣ®

в—Ҹ

в—Ҹ

в—Ҹ

в—Ҹ

в—Ҹ

в—Ҹ