本期为大家介绍的是北京大学电子学系纳米器件物理与化学教育部重点实验室在微纳真空电子器件上的研究成果,这不是传统印象中ENIAC等巨兽级计算机所用的体积巨大的真空管,而是一种微型化的真空集成电路,是否觉得有些新奇?请随小编一同前去看看。

研究背景

众所周知,集成电路是信息技术的基石, 而三极管是集成电路的基础元件。最早的三极管是真空三极管,由美国科学家李·德·福雷斯特于1906年发现,此后近半个世纪,体积庞大的真空管在军工等领域发挥了重要作用。在半导体晶体管实现产业化后,真空电子管因为体积大、温度高以及性能原因逐渐被半导体晶体管所取代,真空管仅在特殊领域仍具有生命力。

众所周知,集成电路是信息技术的基石, 而三极管是集成电路的基础元件。最早的三极管是真空三极管,由美国科学家李·德·福雷斯特于1906年发现,此后近半个世纪,体积庞大的真空管在军工等领域发挥了重要作用。在半导体晶体管实现产业化后,真空电子管因为体积大、温度高以及性能原因逐渐被半导体晶体管所取代,真空管仅在特殊领域仍具有生命力。但真空器件处理信息的速度可以比半导体器件更快更稳定,而真空器件无法微型化的缺陷导致它无法用于制造大规模集成电路。1961年,加州门洛帕克斯坦福国际研究所的肯尼斯·舒尔德斯最早提出了微型真空管的概念;7年后,舒尔德斯的同僚查尔斯·斯宾特利用半导体微架构技术制造出了微米级场致发射管,从此真空电子器件也进入了微纳级;1986年美国洛斯阿拉莫斯国家原子能实验室研制成功真空管集成电路,兼具真空管的耐高温辐射特性与集成电路小型化的优点,并在90年代初期实现量产,应用于军事领域。

北大微纳真空电子器件研究中心致力于研发实用新型片上电子源*和X射线源,用芯片式电子源带来电子源技术的变革性改变。研究成果于近期以“Wafer-Scale Fabricated On-Chip Thermionic Electron Sources With an Integrated Extraction Gate”为题发表于《IEEE Transactions on Electron Devices》,博士研究生王雨薇为论文第一作者,魏贤龙研究员为论文通讯作者。

魏贤龙研究员为纳米器件物理与化学实验室微纳真空电子器件研究中心主任,其课题组成功研制世上首个片上微型热发射电子源,实现了热发射电子源的微型化、片上化和阵列化,具有开启电压低,开关响应时间快,发射性能可控性好等优点。相关工作于第29届国际真空纳米电子学大会获得了the SGS Award,由微型真空管奠基人之一的查尔斯·斯宾特亲自颁奖。

*名词解释:

电子源是一种能够提供真空中自由电子束的电子元器件,是真空电子领域的“心脏”。目前,作为诸多真空电子器件和电子设备(如X射线管、微波管、阴极射线管等)的关键元件,电子源被广泛应用于航空航天、医疗健康和科学研究等重要领域。

基本特性

研究团队利用微制造技术和利用碳纳米管作为热发射电子源的微丝,将电子源在芯片上缩小到微尺度,并在4英寸硅片上批量制造。这种片上热发射电子源不仅满足紧性指标、易于批量生产,但也表现出也展现出良好的性能复现性和低真空状态下的高发射稳定性。为了提取电子和调节发射电流,采用阳极键合技术将带网状结构的调控栅极(Extraction Gate)整体与热发射电子源实现单片集成。

制备与测试

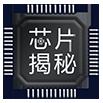

如上图所示:片上热发射电子源的结构及其晶圆制备过程。图(a)为置于手指上的电子源芯片照片;图(b)为电子源的发射极阵列原理图,其中碳纳米管在叉型电极之间作为“灯丝”;图(c)为微型发射极阵列的俯视SEM形貌像,图(d)为局部放大图;图(e)为在4英寸晶圆片上制造的8x6电子源阵列的照片;图(f)所示为阻力直方图。

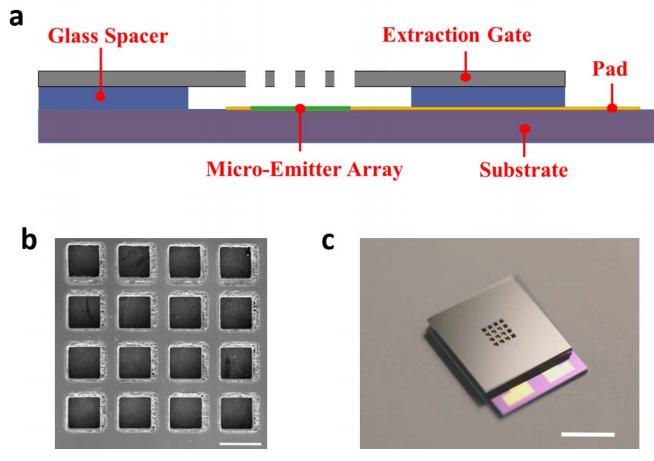

电子源与调控栅极的片上集成:图(a)为器件的截面示意图;图(b)为带有4×4孔网格状阵列的SEM形貌像,图中参考尺寸是400um;图(c)为集成电子源的照片,图中参考尺寸为5毫米。

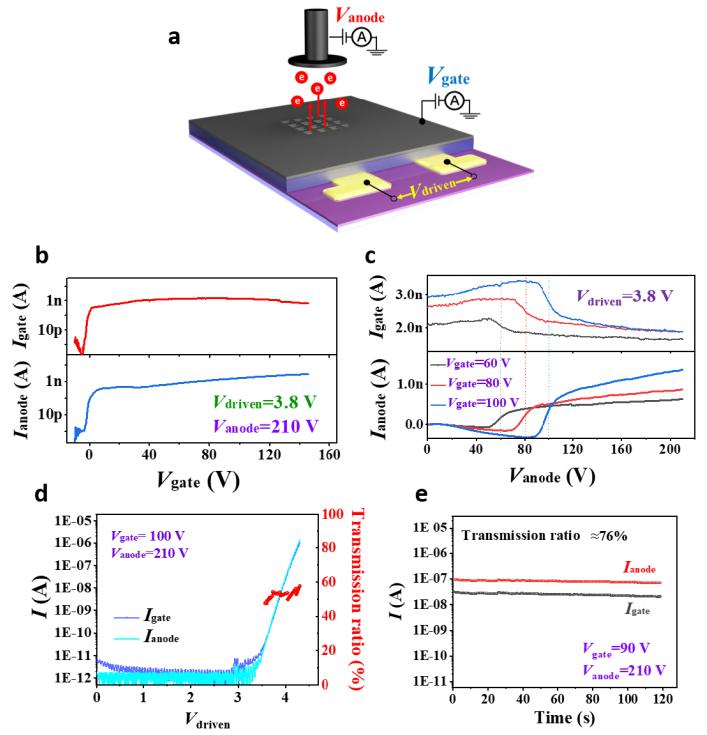

图为电子源的电子发射特性测试:图(a)为研究电子源发射特性的实验装置;图(b)-图(e)测量了不同变量下,阳极与栅极的电流电压关系。

前景展望

团队采用固体电子器件发展而来的成熟半导体加工工艺和MEMS加工工艺,将电子源微型化,实现了片上集成,不仅能够解决传统热电子源目前存在的体积大、响应速度慢、功耗高等难题,并且能够在其他领域有许多应用。随着电子源微型化,许多真空器件和使用真空器件的设备也能够尺寸减小,比如小型的电镜、微型的X射线源能够应用于医疗上的口腔检查和近距离放疗。多种微型片上真空器件与晶体管器件集成在同一个芯片的组合形式,也能实现更多复式的功能。

论文全文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9199409

关注更多栏目

●

●

●

●

●

●

往期链接