本期分享的科研成果为苏州纳米所孙钱团队九月底于功率半导体顶级学术会议IEEE ISPSD发布的最新技术成果,其团队在器件制备、器件可靠性测试分析和器件制造方面取得重大进展,有助于在高性能MIS(金属-绝缘体-半导体)、p-GaN regrowth栅增强型GaN高迁移率晶体管(HEMT)的研发。那么就随小编一起来看看他们的成果吧~

研究背景

氮化镓(GaN)是第三代半导体材料中的典型代表,在功率半导体、照明、通信领域以及航空航天等特种应用领域具有广泛的应用前景和巨大的应用潜力。目前,GaN已在消费电子和汽车电子的充电设备中得到了广泛应用,在功率转换电路中应用GaN器件可极大的提高能源利用效率,还可以使手机、笔记本等充电器的体积最多缩小80%,极大地减小设备体积提高集成度和便携性,例如小编的65W氮化镓充电器就只有普通65W充电器体积的一半。

在GaN半导体的应用中,为了实现失效安全的增强型(E-mode)操作,人们广泛研究了基于凹槽栅结构的MIS栅和p-GaNregrowth栅增强型GaN HEMT器件。在实际的器件制备过程中精确控制栅极凹槽刻蚀深度以及减小凹槽界面态密度将直接影响着器件的阈值电压均匀性和栅极可靠性,尤其是在大规模量产中会直接影响器件的量产良率。然而,到目前为止,利用现有技术手段无法同时解决这两大问题。

基本特性

团队基于在p-GaN Regrowth器件制备技术及器件可靠性测试分析技术上的研究成果,将外延技术与器件加工工艺紧密结合基础上,利用创新型的技术手段在栅极凹槽深度高均匀性的精确控制及减小凹槽界面态密度方面取得重要进展,以自主创新的MOCVD热分解自终止技术手段实现了精确可控的栅极凹槽制备,且凹槽深度均匀性大幅提高,同时栅极界面态密度减小1-2个数量级,达到1011 eV-1·cm-2 ,为研制高性能MIS及pGaN栅极增强型器件的研发及量产奠定了基础。

模型与测试结果

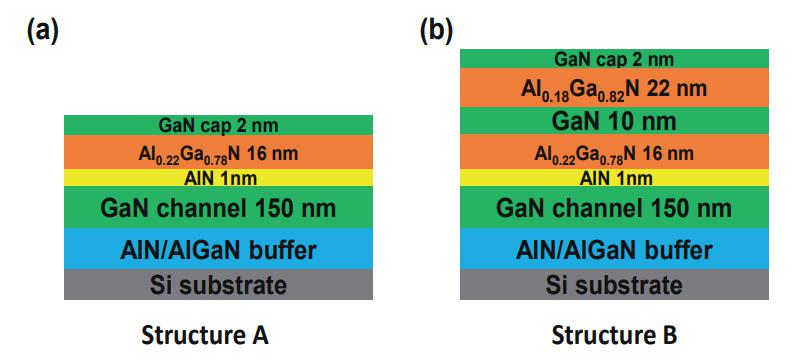

两种外延生长结构原理图(结构A与结构B)

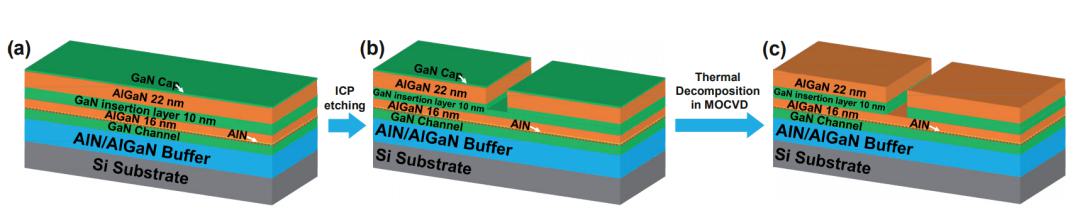

MOCVD热分解实现

高均匀性低界面态栅极凹槽结构的过程

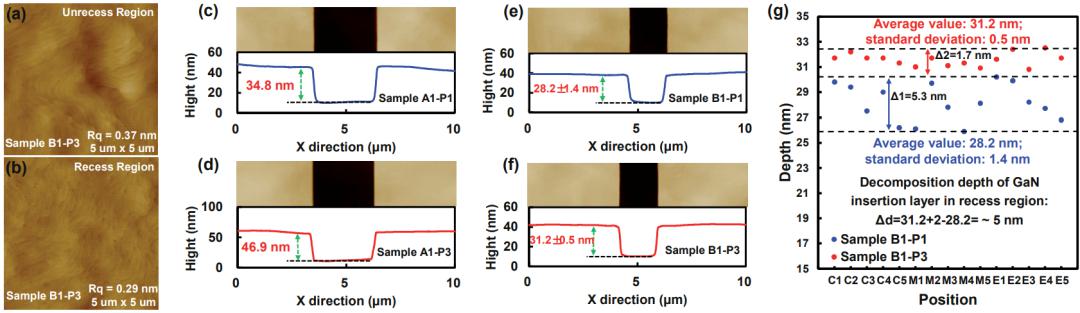

图(a)、图(b): 无凹槽区域(a)与凹槽区域的原子力显微镜形貌图;

图(c)-图(f),热分解自终止验证:凹槽深度对比;

图(g):片上凹槽深度分布统计。

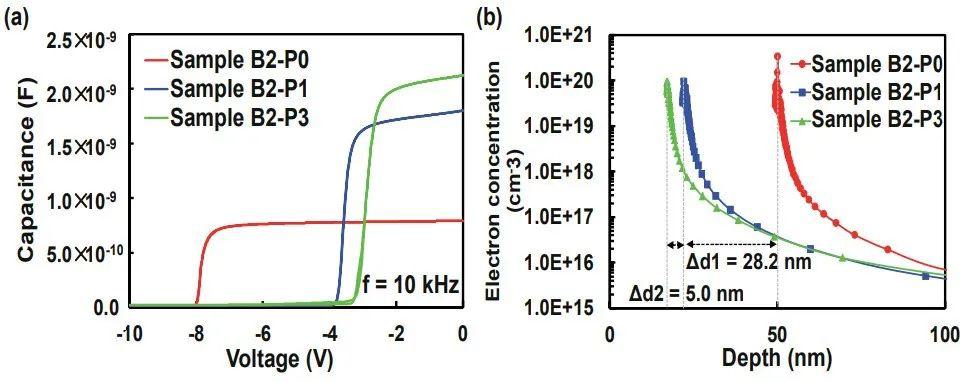

图(a)电容电压特性曲线;

图(b)局域态密度与凹槽深度曲线

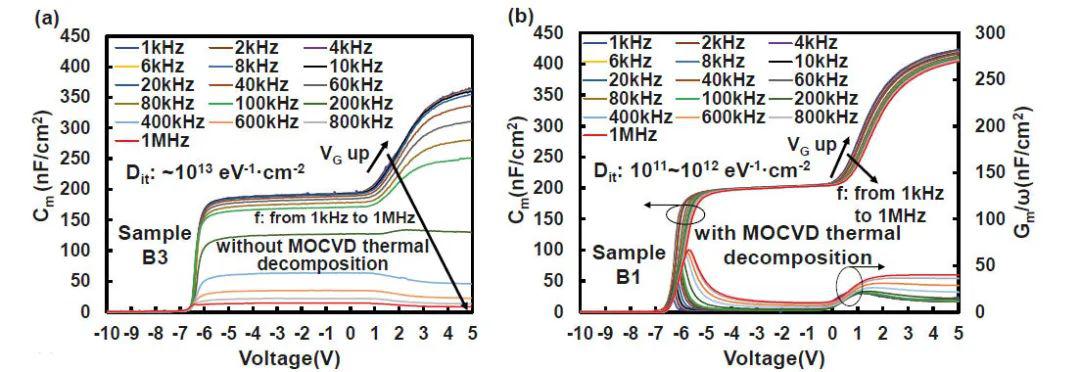

利用变频CV表征栅极界面态密度:

无(a)和有(b)MOCVD热分解条件下

电容电压特性曲线与电感电压特性曲线

前景展望

据悉,本项成果在会议期间引起了会议主席、英飞凌首席技术官Oliver Häberlen博士的浓厚兴趣。此技术不仅适用于GaN HEMT器件的制备,同时也适用于基于GaN材料体系的其他器件的制备,以便获得高度均匀的凹槽深度和极低的界面态密度,结合团队已有的p-GaN Regrowth器件制备技术和可靠性测试分析技术,将能够极大提高氮化镓器件的均匀性和可靠性,有望在大规模量产中提升器件良率,小编觉得这会是第三代半导体的进一步的应用与普及过程中的一剂有力的助推剂。

论文全文链接:

https://ieeexplore.ieee.org/document/9170199

往期链接