中国轨道交通IGBT(绝缘栅双极晶体管)的发展进程绕不开一个关键灵魂人物——中国工程院院士、原中车株洲电力机车研究所有限公司(中车株洲)董事长丁荣军。

驱车沿株洲市境内湘江右岸一路行驶,不久便会看到“田心工业区”的醒目标志牌,工业区绵延十里,被誉为中国先进轨道交通装备研发和制造的“动力之都”。而丁荣军带领的中车株洲电力机车研究所正是坐落于此。2014年5月初,中国首条、世界第二条8英寸IGBT芯片生产线在中车株洲研究所投产,彼时也是丁荣军落户株洲、投身轨道交通机车“机芯”设计的第三十年。这三十年对于他来说是一条不断挑战的路。作为轨道交通“机芯”技术中最为先进、效能最为突出的高端产品,IGBT长期被发达国家垄断技术。丁荣军在接受采访时表示,他还记得第一次引进的时候,外国公司很明确地在技术转让文件上注明,传动和控制电驱动系统的IGBT技术不能转让。蹒跚

20世纪70年代,美国正处于油价高涨与石油紧缺的供需矛盾之下,对社会、经济发展都造成了许多影响,这背后是巨大的油耗量。而造成油耗量巨大的原因是当时汽车、工业产品的电机效率低下。如果把电比作是血液,那么电机/电控就好比是电动汽车的心脏。而功率半导体就是其中电能转换和控制的核心,主要用于改变电压和频率。其实当时用于控制电机转速的MOSFET已经是比较好的功率器件了,它能够以可变频率向电机组输出功率;但是由于MOSFET只能应用于低压场景中,并不足以满足高电压下对输出电压的准确调节。1980年,美国通用电气的工程师Jayant Baliga发明了一种兼具MOSFET管和双极型晶体管(BJT)优点的复合型元器件——绝缘栅双极晶体管(IGBT),能够更好地控制感应电机的电源线频率,进而控制其转速使得功率降低,以减少油耗损失。

IGBT在不同电压下的应用

IGBT在不同电压下的应用不过,尽管通用公司最先做出这个被誉为掌控电力世界的钥匙——IGBT,但是由于通用公司内部投资形势不太乐观;再加上Baliga发明了IGBT之后,西门子、三菱、富士等厂商立刻对这种器件产生了浓厚的兴趣,开始着力研发,与通用形成了激烈的竞争。最终在1988年,通用公司决定卖掉整个半导体业务,同时也放弃了这把“钥匙”。眼见通用退出比赛,德国西门子与日本三菱、富士一涌而上,瓜分剩余的市场份额。20世纪末期,全球IGBT芯片产业角逐激烈,德国和日本可以说是IGBT角斗场上最为重磅的两位玩家,而当时的中国仿佛被这一场竞争隔绝在外。1996年,西门子半导体事业部来无锡设立封测厂。1999年,西门子将半导体部门抛售,后改名为英飞凌,西门子无锡封测厂也随之更名为英飞凌科技(无锡)有限公司。短短四年时间,英飞凌的第六代IGBT承受工作电压水平从之前的4500V提高到6500V,全球市占率超过一半,占据绝对领先地位。

起步

对于国内厂商来说,生产IGBT之难主要来自于两点: 图片来自网络

图片来自网络当时本该如日中天的比亚迪股价也因此一落千丈。

2008年7月24日 比亚迪股价跌至5.827港元/股

2008年7月24日 比亚迪股价跌至5.827港元/股直到2009年,比亚迪IGBT 1.0横空出世,让中国在IGBT技术上实现了从零到一的突破,人们才明白王传福收购宁波中纬半导体不是心血来潮。紧接着,比亚迪推出了IGBT 2.0和IGBT2.5,虽然在当时都未激起太大的涟漪,但这只是比亚迪实现自产IGBT芯片的初步尝试,往后更新的芯片搭配比亚迪自产的新能源车,才让比亚迪迎来了属于它的春天。此时,中车株洲也迎来了一个绝佳机会。2008年的金融危机,使得丹尼克斯——一家掌握IGBT关键技术的英国大功率半导体企业——股价重挫、资金困窘,在市场扩展上无力可施,最终面临破产。刚上市的中车株洲随即决定以大约一亿元人民币的价格收购了丹尼克斯,随后投入巨资,将丹尼克斯的4英寸IGBT生产线升级为6英寸生产线。中车株洲此举的背后在于,其长期专注于攻克轨交电气系统,深知IGBT对于轨交电气系统的重要性:IGBT在电气系统中相当于一个“闸门”,把电流疏通过去实现电流与电压之间的精细控制,便能让列车在启动后即刻提速至300公里/时以上。一辆八节的高铁上大约会用到128个IGBT模块,每个模块24个IGBT芯片,而一个指甲盖大小的IGBT大约包含五万个纳米级的元件,能抗住6500V高压,每秒可实现10万次电流开关动作。就是这样一个指甲盖大小的IGBT,中国每年都要用掉将近10万只,进口IGBT芯片的金额更是高达12亿元之多。通常,一个芯片模组就高达1万元,并且产品交货周期很长,根本无法满足中国高速发展的高铁建设规模。为了更好地实现中国高铁自主建造,中车株洲在收购丹尼克斯之后就开始了“背水一战”。此时,中车株洲内部也出现了两种不同的声音:一种坚持原封不动地将丹尼克斯6英寸IGBT生产线复制到国内,尽快实现产业化;另一种则认为应该升级技术,建设一条比丹尼克斯基地更为先进的8英寸IGBT生产线。中车株洲研究所董事长丁荣军力排众议,提出基于丹尼克斯的技术,充分吸收IGBT的创新发展成果,果断拍板建设8英寸IGBT生产线。

丁院士在一线对员工进行工作指导 图片来自《中华儿女》

丁院士在一线对员工进行工作指导 图片来自《中华儿女》斯达半导也在这几年赶上了好时候。作为麻省理工学院电子材料博士的沈华,一毕业就加入了西门子微电子部门,后因业务分拆跟随部门来到英飞凌,再然后沈华来到了Xilinx,Inc——一家位于硅谷的著名FPGA公司,负责新产品的开发,2003年开始负责当时最先进的65纳米工艺技术。2005年,沈华作为曾经英飞凌的老将,决定组建属于自己的公司。而就在一年后,国家科技部宣布将IGBT的研制列为七大课题之一,投入巨资集中研发。站在风口的斯达半导,2008年获得了国家发改委800万元和工信部100万元的项目资金资助,创始人沈华也在随后入选首批“留学人员回国创业启动支持计划”。斯达半导一开始选择了从组装IGBT模块入手,沈华拥有良好的渠道关系,加上斯达的高管们本就对国外同行的状况了如指掌,又与国内客户近距离沟通的机会,使得斯达占据了天时、地利、人和三要素,在国内客户需求和供货速度上都展现了前所未有的优势。就在中国IGBT厂商努力前进追赶国外IGBT技术的时候,一道政策的发布像是一剂催化剂,打开了中国新能源车的发展历程,也间接加速了中国的IGBT事业。

加速

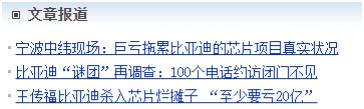

2014年,国家发改委发布了《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》,要求地方各级财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%,除燃料电池汽车之外的各类车型,2019-2020年中央地方补贴标准和上线在现行标准基础上退坡20%。同年,中国新能源汽车全年共生产7.85万辆,生产量同比增长近3.5倍,销售约7.48万辆,销售量同比增长近3.2倍。

新能源车与IGBT之间的重要关系,比亚迪最清楚。在IGBT供应商与新能源车整车厂之间,连接的是电控厂商。这也是当初王传福执意要收购宁波中纬半导体的原因。2003年,比亚迪收购秦川汽车之后,开始致力于打造新能源汽车的路线,但是新能源汽车中的电驱动控制技术一直无法攻克,其原因就是车规级IGBT技术长期以来被英飞凌所掌控。车规级IGBT最主要的应用是实现交流电和直流电的转换。当外界充电的时候是交流电,需要通过IGBT转变成直流电然后给电池,同时要把220V电压转换成适当的电压才能给电池组充电。而当需要电池给汽车传送电的时候,通过IGBT把直流电转变成交流电机使用的交流电,转换成适当的电压同时起到对交流电机的变频控制。

图片来自雪球

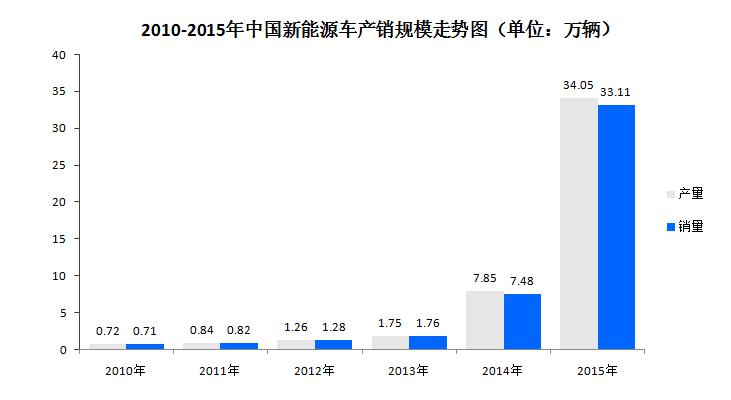

图片来自雪球在此之前,比亚迪就已经花了3年时间研究车用IGBT的理论与封装业务,并和斯达半导一样,采用英飞凌的芯片组装模块出售。但很快比亚迪就意识到模块封装作为下游环节,并不能真正解决IGBT芯片上游的技术与研发问题,于是才做出收购宁波中纬半导体的这一“大动作”,开始走上了自主研发IGBT的前进之路。攻克下IGBT芯片技术之后,比亚迪构建了自产自销的闭合产业链条,制造出的IGBT芯片封装成模块后直接供给给电控厂商,也使得比亚迪的供应链自给率高达70%,并且大幅降低了成本。也正是在理想、蔚来、小鹏等新能源车发展之际,斯达半导诠释了什么叫“好风凭借力,送我上青云”。多数新兴智能汽车厂商本是互联网出身,需要整合一辆兼具高性能和较高性价比的汽车并非易事,而第三方电控厂商在此时就起到了搭建桥梁的作用。在斯达半导披露的IPO报告中,可以清晰地看到英威腾与汇川技术分别为其第一和第二大客户,总占比超20%,而英威腾与汇川技术正是国内新能源汽车电控技术的龙头厂商。

中车株洲也在收购英国丹尼克斯之后如虎添翼,并联合浙大启动关于轨交IGBT芯片的02专项。

轨交IGBT相较于车规级IGBT需要能承受住更高的电压,再加上轨交运行条件过于恶劣,中国轨交运行跨度极大,从上海到西藏、从哈尔滨到广州的线往往需要行驶超长时间,并且环境温差极大。

这使得轨交IGBT需要具备极高的电磁兼容(EMC)标准、超高的运行可靠性以及长时间的使用效率。

2011年,中车株洲IGBT打算进入轨交系统,但是却没能成功打开市场,IGBT毕竟是轨交的核心部件之一,一旦出错后果不堪设想,所以当时大多厂商对中车株洲自制的IGBT还保持较为谨慎的态度。

直到2014年,中车株洲自主研制的8英寸IGBT芯片成功下线,才让人们看到了中国在高压IGBT的可能性。

可还没等中车株洲欣喜太久,国际市场上轨交IGBT的价格战已处于白热化状态。正当中车株洲打算以低于市场价30%推出产品时,外商竟联手将IGBT的价格降了70%,产品一上市就打起了价格战。

价格战愈打愈烈,中车株洲只能无奈跟进,并逐渐抢夺海外厂商的份额。

从2014年至2016年,中车株洲的大功率半导体的中国市场市占率从0升至60%。

获取国内市场大部分订单后,中车株洲选择走出国门,出口印度、马来西亚;并且在俄罗斯、意大利及中欧市场也开始布局,取得了小批量订单。

2017年底,石济高铁开通运营,中国“四纵四横”高铁网全部建成通车,长达十年的高铁建造运动告一段落。

超越

2020年年底,在深圳比亚迪集团总部,新东方创始人俞敏洪问王传福:

前路

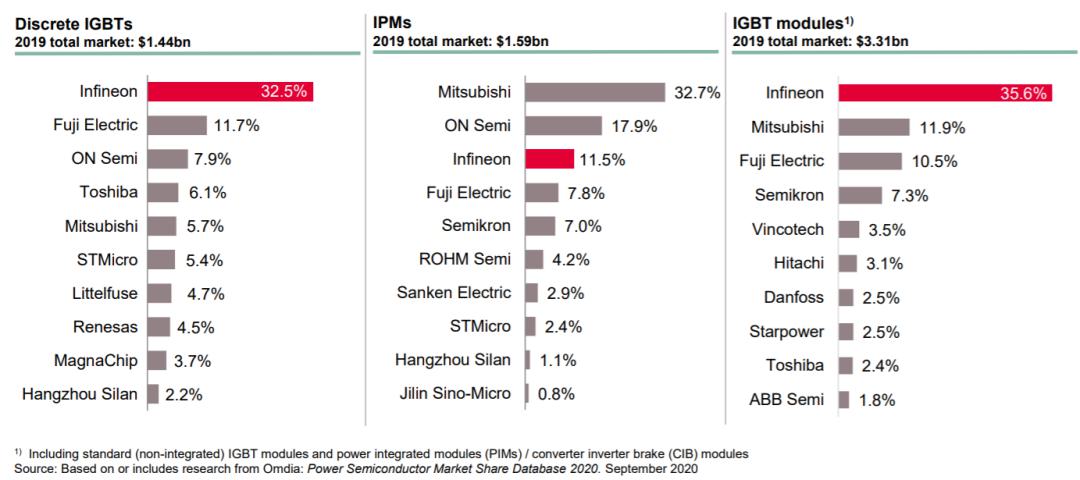

中国IGBT发展的这20年,诞生了许多优秀的企业。除了比亚迪、斯达半导和中车时代电气,还有拥有国内第一条全内资8英寸专注功率器件晶圆生产线的华润微;全球首家提供场截止型绝缘栅双极型晶体管(FS IGBT)量产技术的8英寸集成电路芯片的华虹半导体以及在全球IGBT分立器件市场份额排名第十的士兰微。尽管中国的IGBT市场份额和业务量有所增加,但与海外龙头英飞凌在IGBT分立器件和模组市占率相比,仍有一些差距。

图片来自半导体行业观察

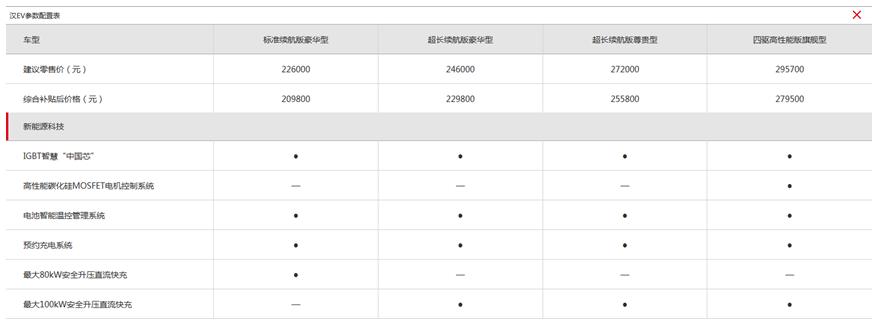

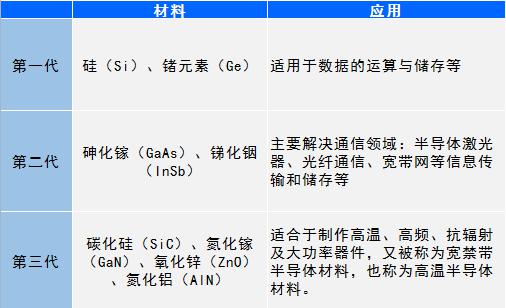

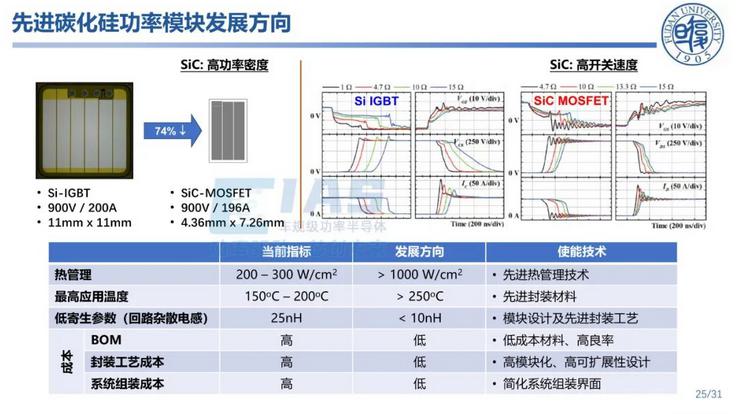

图片来自半导体行业观察据IHS Markit数据,受新能源汽车庞大需求的驱动以及电力设备等领域的带动,预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元,SiC衬底的市场需求也将大幅增长。在庞大市场需求的吸引下,英飞凌、意法半导体、 罗姆半导体等功率半导体主要供应商纷纷布局SiC功率产品,新能源相关的SiC功率器件应用也在不断落地。最早的SiC器件出现在2001年,但是直到2010年人们才实现SiC的MOSFET结构。目前全球SiC器件还处于刚刚起步的阶段,即使海外龙头企业具有一些先发优势,但这个技术差距远远小于IGBT数十年积累的“迭代鸿沟”,国内企业仍有弯道超车的机会。2020年开始,不少的中国IGBT企业,不仅在产能上进行了扩张,更是在SiC布局上开始发力。2020年底,比亚迪半导体宣布自建一条SiC产线,成为国内首家拥有SiC自有产线的整车厂,比亚迪汉EV便是用SiC MOSFET来控制电机的。士兰微在2021年二季度时宣布公司SiC功率器件的中试线已实现通线。2021年9月24日,斯达半导宣布定增获得发审委通过,将募资35亿元用于IGBT芯片、SiC芯片的研发及生产。预计将会达成6英寸IGBT产能30万片/年, 6英寸SiC芯片产能6万片/年。